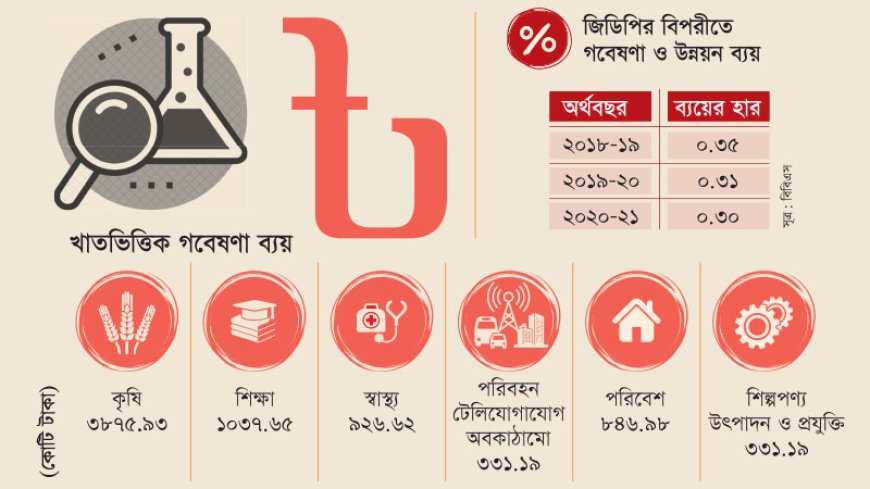

দেশে গবেষণা খাতে ব্যয় জিডিপির মাত্র ০.৩০%

বিনা ডেস্ক।

তুন প্রযুক্তি বিকাশ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবেষণার বিকল্প নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাই মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) উল্লেখযোগ্য অংশই এ খাতে ব্যয় করে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে জিডিপির তুলনায় বাংলাদেশ ব্যয় করছে মাত্র দশমিক ৩০ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য নিয়ে করা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক

নতুন প্রযুক্তি বিকাশ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবেষণার বিকল্প নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাই মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) উল্লেখযোগ্য অংশই এ খাতে ব্যয় করে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে জিডিপির তুলনায় বাংলাদেশ ব্যয় করছে মাত্র দশমিক ৩০ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য নিয়ে করা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছেন, গবেষণা ও উন্নয়নে (আরঅ্যান্ডডি) বরাদ্দ না বাড়ালে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। তাতে বাধাগ্রস্ত হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

‘রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভে ২০২২’ শীর্ষক জরিপটি গত রোববার প্রকাশ করেছে বিবিএস। চার খাতের সরকারি-বেসরকারি ৪৯৭টি প্রতিষ্ঠানের তথ্যের ভিত্তিতে এ জরিপ করা হয়। এতে ২০১৮-১৯ ও পরবর্তী দুই অর্থবছর তথা ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১-এর তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

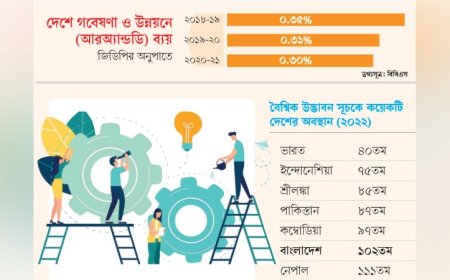

জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশের গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে জিডিপির তুলনায় ধারাবাহিকভাবেই ব্যয় কমছে। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে আরঅ্যান্ডডি ব্যয় ছিল ১০ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা, যা দেশের জিডিপির মাত্র দশমিক ৩০ শতাংশ। সে হিসাবে এ খাতে মাথাপিছু খরচ হয় মাত্র ৬২০ টাকা বা ৫ ডলারের মতো। অথচ ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও তার চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছিল গবেষণায়, দশমিক ৩৫ শতাংশ। এর পরের অর্থবছরে (২০১৯-২০) তা কমে দশমিক ৩১ শতাংশে নামে।

দেশে গবেষণা খাতে যে পরিমাণ বরাদ্দ রয়েছে তা দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘কোনো দেশের নিজস্ব প্রযুক্তি থাকলে তা ব্যবহার করে অতিদ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে। অন্য দেশের প্রযুক্তি কিনে ব্যবহার অনেক ব্যয়বহুল। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ধীরগতিতে হয়। ফলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে উদ্ভাবনে জোর দিতে হবে। এর জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। এছাড়া শিক্ষা থেকে শুরু করে শিল্প ও যোগাযোগ—প্রতিটি ক্ষেত্রেই টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন গবেষণার ভিত্তিতে পরিকল্পনা। অন্যথায় পদক্ষেপগুলো কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ করবে না, বরং অর্থের অপচয় বাড়বে।’

খাতভিত্তিক গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কৃষি গবেষণায় তুলনামূলক অর্থ মিললেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ ও শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোয় গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নেই।

গবেষণায় দেশে যত অর্থ খরচ হয় তার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে কৃষিতে, ৩ হাজার ৮৭৫ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩৬ দশমিক ৯৮ শতাংশই এ খাতে খরচ হয়েছে। অন্যান্য খাতের মধ্যে শিক্ষায় ১ হাজার ৩৭ কোটি ৭৫ লাখ; চিকিৎসায় ৯২৬ কোটি ৬২ লাখ; পরিবেশে ৮৪৬ কোটি ৯৮ লাখ; পরিবহন, টেলিযোগাযোগ ও অবকাঠামোয় ৭৩৬ কোটি ৮০ লাখ এবং শিল্প খাতের গবেষণায় ব্যয় হয়েছে ৩৩১ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

ধরন অনুযায়ী মোট গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যয় হয়েছে মৌলিক গবেষণাকাজে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের মৌলিক গবেষণায় খরচ হয়েছে ৯৪১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের মাত্র ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৫২ দশমিক ৭ শতাংশই ব্যয় হয়েছে পরীক্ষামূলক উন্নয়নে। এছাড়া ফলিত গবেষণায় ব্যয় হয়েছে মোট ব্যয়ের ৩৭ দশমিক ৪০ শতাংশ অর্থ।

মৌলিক গবেষণায় কম ব্যয়ের বিষয়ে বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করা প্রতিষ্ঠানগুলো মৌলিক গবেষণায় বিনিয়োগের পরিবর্তে নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া বিকাশের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করছে। এ পরিবর্তন স্বল্পমেয়াদি উদ্ভাবনের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করলেও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের অনুপস্থিতি আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের জন্য গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে দেখি। এর কারণ হলো আমরা এখনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নতি ঘটাতে পারিনি। যদি প্রকৃত উন্নয়ন করতে চাই তবে অবশ্যই দেশের মোট বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়া দরকার এবং এ বরাদ্দের ৩০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে গবেষণায়। শুধু স্বাস্থ্য নয়, প্রতিটি খাতই এমন। কোন খাতে আমাদের কতটা সমস্যা রয়েছে, এর সমাধান কী, কোন কোন বিষয়ে কাজ করতে হবে, কতটা কাজ করতে হবে, কোন উদ্যোগের ফলাফল কী হবে—এ সবকিছুই কিন্তু গবেষণার ওপর নির্ভর করে। তাই গবেষণায় যদি গুরুত্ব দেয়া না হয় আমরা যত যা-ই বলি না কেন উন্নয়ন সম্ভব নয়।’

জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট গবেষক আছেন ১৮ হাজার ২৫ জন। সে হিসাবে প্রতি ১০ লাখ বা এক মিলিয়ন মানুষের বিপরীতে মাত্র ১০৭ জন গবেষক। আর গবেষকদের মধ্যে ৮ হাজার ৩৮৭ জনের সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার্স ডিগ্রি, ৫ হাজার ৮৪০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারী ও ১ হাজার ২৮৩ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকেরও কম। তবে গবেষণায় পিএইচডি ও উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম, মাত্র ২ হাজার ৫১৪ জন। অথচ বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোট পিএইচডি ডিগ্রিধারী আছেন ৫১ হাজার ৭০৪ জন। সে হিসাবে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের প্রায় ৯৫ শতাংশই গবেষণায় যুক্ত নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসের সভাপতি অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, ‘উন্নত বিশ্ব গবেষণায় বিপুল অর্থ ব্যয় করে এবং সে অনুযায়ী তারা ফলও পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে গবেষণা খাতের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে গবেষণায় অতি অল্প পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। শুধু কৃষিতে কয়েক বছর ধরে গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সে অনুযায়ী এ খাতে উন্নয়নও ঘটেছে। বিষয়টি দেখেও আমাদের অন্যান্য খাতে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।’

দেশে গবেষকদের যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব দেয়া হয় না বলেও অভিযোগ ড. খলীকুজ্জমানের। তাই অনেকে গবেষণায় আগ্রহী হন না দাবি করে তিনি বলেন, ‘অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় আগ্রহ থাকলেও ফান্ড সংকট। সব মিলিয়ে দেশে এখনো গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। ফলে উচ্চতর ডিগ্রিধারী অনেকেই ডিগ্রি সম্পন্ন করে আর গবেষণায় যুক্ত হচ্ছেন না। আমরা যদি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই তাহলে অবশ্যই এসব বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে।’

What's Your Reaction?